弗朗西斯·哈里·康普顿·克里克(Francis Harry Compton Crick 1916.6.8——2004.7.28)生于英格兰中南部一个郡的首府北安普敦。小时酷爱物理学。1934年中学毕业后,他考入伦敦大学物理系,3年后大学毕业,随即攻读博士学位。然而,1939年爆发的第二次世界大战中断了他的学业,他进入海军部门研究鱼雷,也没有什么成就。待战争结束,步入"而立之年"的克里克在事业上仍一事无成。1950年,也就是他34岁时考入剑桥大学物理系攻读研究生学位,想在著名的卡文迪什实验室研究基本粒子。,

弗朗西斯·哈里·康普顿·克里克(Francis Harry Compton Crick 1916.6.8——2004.7.28)生于英格兰中南部一个郡的首府北安普敦。小时酷爱物理学。1934年中学毕业后,他考入伦敦大学物理系,3年后大学毕业,随即攻读博士学位。然而,1939年爆发的第二次世界大战中断了他的学业,他进入海军部门研究鱼雷,也没有什么成就。待战争结束,步入"而立之年"的克里克在事业上仍一事无成。1950年,也就是他34岁时考入剑桥大学物理系攻读研究生学位,想在著名的卡文迪什实验室研究基本粒子。,

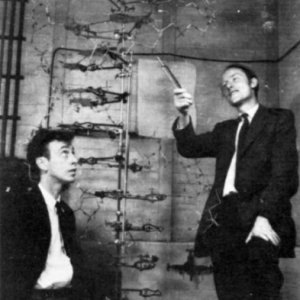

这时,克里克读到著名物理学家薛定谔的一本书《生命是什么》,书中预言一个生物学研究的新纪元即将开始,并指出生物问题最终要靠物理学和化学去说明,而且很可能从生物学研究中发现新的物理学定律。克里克深信自己的物理学知识有助于生物学的研究,但化学知识缺乏,于是开始发愤攻读有机化学、X射线衍射理论和技术,准备探索蛋白质结构问题。1951年,美国一位23岁的生物学博士沃森来到卡文迪什实验室,他也受到薛定谔《生命是什么》的影响。克里克同他一见如故,开始了对遗传物质脱氧核糖核酸DNA分子结构的合作研究。他们虽然性格相左,但在事业上志同道合。沃森生物学基础扎实,训练有素;克里克则凭借物理学优势,又不受传统生物学观念束缚,常以一种全新的视角思考问题。他们二人优势互补,取长补短,并善予吸收和借鉴当时也在研究DNA分子结构的鲍林、威尔金斯和弗兰克林等人的成果,结果经不足两年时间的努力便完成了DNA分子的双螺旋结构模型。而且,克里克以其深邃的科学洞察力,不顾沃森的犹豫态度,坚持在他们合作的第一篇论文中加上“DNA的特定配对原则,立即使人联想到遗传物质可能有的复制机制”这句话,使他们不仅发现了DNA的分子结构,而且丛结构与功能的角度作出了解释。

1962年,46岁的克里克同沃森、威尔金斯一道荣获诺贝尔生物学或医学奖。

后来,克里克又单独首次提出蛋白质合成的中心法则,即遗传密码的走向是:DNA→RNA→蛋白质。他在遗传密码的比例和翻译机制的研究方面也做出了贡献。1977年,克里克离开了剑桥,前往加州圣地亚哥的索尔克研究院担任教授。

2004年7月28日深夜,弗朗西斯·克里克在与结肠癌进行了长时间的搏斗之后,在加州圣地亚哥的桑顿医院里逝世,享年88岁。

克里克对生物上的两个问题很感兴趣:一,分子是如何从没有生命的物质变成有生命的生物的;二,大脑是如何产生思想的。他后来意识到他所受到的教育很适合他成为一名生物物理学家。当时,他受到了很多来自一些著名物理学家,如鲍林和薛定谔等人,的影响。理论上,共价键可以将生物分子连接起来,成为基因的基础。但是,实际上,生物学家们仍然需要知道到底是哪个分子使得整个结构具有生命。对于克里克来说,只要将达尔文从自然选择所得出的进化论和孟德尔在基因方面所做的研究加起来,就能得到生命的秘密。不过当他意识到自然地形成生命有多么困难时,他说:“一个诚实的人,不管知道多少,也只能说生命的起源几乎是一个奇迹,因为有多少条件需要被达到啊!”总之,他称自己为“强烈倾向于无神论的怀疑论者”("a strong inclination towards atheism")。

|