沙门菌感染是由各种沙门菌所引起的急性传染病。伤寒、副伤寒杆菌虽亦属沙门菌范畴,但其病理变化和临床表现有一定特点,已另有条目介绍。本条目是指伤寒、副伤寒以外的其他沙门菌感染。本病传播方式主要通过污染的肉类等食物。临床表现可分为胃肠炎型、伤寒型、败血症型、局部化脓感染型。此外,还可表现为无症状感染和带菌者。

病原学 沙门菌为革兰染色阴性杆菌,不产芽胞,一般无荚膜。绝大多数有鞭毛并能运动。容易在一般培养基中生长。沙门菌除伤寒杆菌和副伤寒杆菌只对人有致病性外,其他大多数是家畜和家禽等动物的致病菌,并同时能使人发生疾病,仅很少数菌种对人的致病性尚未能证明。

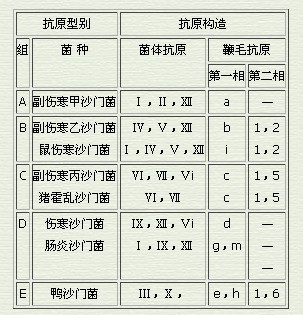

目前已知沙门菌包括1700种以上的血清型和变种。沙门菌分类以菌体抗原“O”为基础分为各组,然后按鞭毛抗原“H”的特异性、生化特性分种别。与人类疾病有关的沙门菌主要属于A、B、C、D、E组(见表)。

流行病学 人的沙门菌感染率未明,可能远较报告病例为多。所报告者仅是沙门菌感染中的一小部分,因细菌学检查仅在一些严重或持续腹泻的病例中进行,而轻型病例和短时间暴发者的则未进行检查而被忽视。近年来,沙门菌感染的报告有所增加,其原因可能为:①对本病的认识和细菌培养技术的提高; ②食品大规模生产及广泛发售;③集体食堂的增加;④大规模的畜群饲养;⑤国内及国际间动物交往。这些因素可引入新的血清型及引起本病的散播。

主要的沙门菌分类

沙门菌通过动物和人的粪便污染水源或供水系统,亦可因与病人直接接触或通过染菌用具而传播。后者多见于婴儿室和儿科病房等。苍蝇可作为沙门菌的机械携带者,但其重要性不如痢疾杆菌。

本病流行病学特征为:①突然发病;②潜伏期短;③发病者仅限于进食污染的食物者; ④食物常是同一传染源所污染; ⑤集体用膳单位常呈暴发流行; ⑥多发于夏秋季。

发病机理与病理 沙门菌经口进入人体,在肠道繁殖可引起粘膜炎症,临床表现为胃肠炎症状。感染主要由活菌引起,沙门菌并不产生肠毒素,吞入大量死菌不引起疾病。病原菌在肠道繁殖偶可进入血循环,产生菌血症或局部化脓性感染病灶。沙门菌进入人体后所产生的后果,取决于其血清型、吞入细菌的数量、毒力、和宿主的状态。

各种沙门菌均可能引起各种临床型,但某些沙门菌有较多表现某种临床类型的倾向。如鸭沙门菌常引起无症状感染或胃肠炎而很少侵入血循环;猪霍乱沙门菌则常引起败血症或局部化脓感染灶,仅偶产生胃肠炎或无症状感染。致病性的差异不仅可出现于不同的菌种,同菌种的不同菌株亦可不同。

机体情况对发病亦起重要作用。患有慢性疾病、全身抵抗力下降、应用肾上腺皮质激素者易感染本病。胃切除术后病人由于胃酸减少,食物从胃排空时间短,应用抗菌药物导致肠道正常菌群的改变,也可增加沙门菌感染的机会。

沙门菌感染的病理变化因菌种和临床类型而异。胃肠炎型的胃粘膜充血、水肿并可有出血点,肠道的集合淋巴结尤为显著。败血型的病理变化与其他细菌所引起的败血症相似,各器官及组织所产生单个或多个化脓病灶。

临床表现 (1) 胃肠炎型:潜伏期4~24小时,本型即沙门菌食物中毒,是最常见的临床类型,临床症状详见“沙门菌食物中毒”条。

(2) 伤寒型:潜伏期约1~2周,症状与伤寒相似,有长期发热、全身不适、呼吸道和胃肠道等症状。病情较伤寒为轻,病程较短 (1~3周)。伤寒型偶有以胃肠炎型表现开始,继而出现数日伤寒的临床症状。本型致病菌多为猪霍乱沙门菌。

(3) 败血症型:潜伏期约1~2周,多起病急骤,但亦可徐缓起病。患者畏寒、发热,热型不规则或间歇发热,持续1~3周。如并发化脓性局部病灶,则发热可迁延更长时间。此型病人可无胃肠道症状,或胃肠道症状不显著。虽血中有病原菌,但大便培养常阴性。最常见的病原菌为猪霍乱沙门菌。

(4) 局部化脓感染型: 患者在发热阶段或退热以后出现一处或几处局部化脓病灶。发病前可无败血症症状。化脓病灶可发生在任何部位,如支气管肺炎、肺脓肿、胸膜炎、脓胸、心内膜炎、心包炎、肾盂炎、骨髓炎、关节炎、脑膜炎等。化脓感染灶常出现于原有病变的局部,如血肿、梗塞、囊肿、新生物、动脉瘤等处。此型血白细胞数常增加。

以上四种临床类型不易明确划分,常互相重叠,如胃肠炎可伴发或继发菌血症,败血症每并发局部化脓灶。局部化脓灶亦可继发败血症。

诊断 胃肠炎型诊断与鉴别诊断参见“沙门菌食物中毒”条。沙门菌感染可表现类似伤寒、败血症、或局部有化脓性感染症状。伤寒型血白细胞数多正常; 并发局部化脓性感染者白细胞增多。伤寒型、败血症型可从血液培养得病原菌。一些病例病原菌可从局部化脓感染灶或分泌物培养而得。沙门菌感染的病人对病原菌或密切相关菌种的菌体抗原(“O”抗原)的凝集效价增高。如逐周测定,其效价增高达4倍以上者有诊断意义。但因普通临床检验室的沙门菌抗原种类有限,故一般的血清凝集试验帮助不大。

伤寒型与败血症型应与伤寒、副伤寒相鉴别。局部化脓感染型很难与由其他细菌所引起者相鉴别,须通过局部病灶脓液培养才能确诊。

治疗 病人应休息,严重者卧床,给予相应的饮食。恶心、呕吐明显者可短期禁食,好转后逐渐恢复正常饮食。注意纠正水、电解质紊乱,酌情分次多饮开水、盐水或加盐米汤,失水严重或恶心、呕吐明显不能口服者,静脉滴注生理盐水或5%葡萄糖生理盐水。腹痛、吐泻明显者,皮下注射阿托品0.5mg或口服颠茄酊0.5ml。有酸中毒和休克表现时,应给予补碱及抗休克治疗。

无并发症的沙门菌胃肠炎一般无须应用抗生素。老人、婴幼儿、营养不良、同时有慢性疾患者则须应用氯霉素或氨苄青霉素。败血症型、伤寒型和局部化脓感染型必须应用抗菌药物治疗,氯霉素是首选药物,每日50mg/kg,分次应用,疗程最少两周。一般病例4~6日可退热,局部感染病例退热时间略长,抗菌药物治疗应延至4~6周,并需外科手术引流。氯霉素剂量不足,疗程过短,沙门菌可持续存在于组织中,成为停药后复发的原因。复发时再用氯霉素,其疗效仍与第一次相同。氨苄青霉素对沙门菌感染亦有效。病人如需较长时间治疗,并确知病原菌对该药敏感,以应用氨苄青霉素较宜。成人每日4~6g,静脉滴注,也可分次肌注,疗程最少2周,局部化脓感染病例疗程须长达4~6周,部份沙门菌对氨苄青霉素有较高的耐药性。如病原菌对氯霉素和氨苄青霉素皆耐药,可用复方磺胺甲基异唑,每次3片,每日2次,退热后改为每次2片,疗程可根据具体情况用2~6周不等。

沙门菌胃肠炎型的病死率很少超过1%,平均约0.3%。死亡病例多发生于婴儿、老人、有严重慢性病者。严重全身感染病例的病死率较高,猪霍乱沙门菌败血症的病死率可高达20%。沙门菌心内膜炎和脑膜炎,特别是婴幼儿患者,其病死率亦较高。

预防 饲养的家禽、家畜应注意避免沙门菌感染,饲料不受沙门菌污染; 饲养环境应符合卫生要求。运输过程力求快捷,以免动物过于劳累和互相传染。屠宰场应注意清洁卫生,避免把动物长期集中,使感染在动物间蔓延。

应防止临床病例和恢复期或慢性带菌者在人群中散布沙门菌。急性期病人应隔离,恢复期带菌者或慢性带菌者不应从事饮食工作,并应严格遵守个人卫生。对牲畜的屠宰应进行卫生检查,屠宰过程要遵守卫生操作,避免肠道细菌污染肉类。当动物患病死亡,禁止出售和食用。家畜和家禽肉类、牛奶及蛋制品等加工、运输、储藏和销售过程应注意清洁、消毒。肉类必须充分煮熟,炊具、食具必须经常清洗、消毒,生熟菜应分容器、切割时刀和菜板应分开。

应经常捕灭鼠类、苍蝇等以防食物被污染。注意水源保护、饮水管理和消毒。加强对群众的卫生宣传,加强对炊事员、膳堂管理人员卫生教育,使了解沙门菌感染的发生和预防。

|